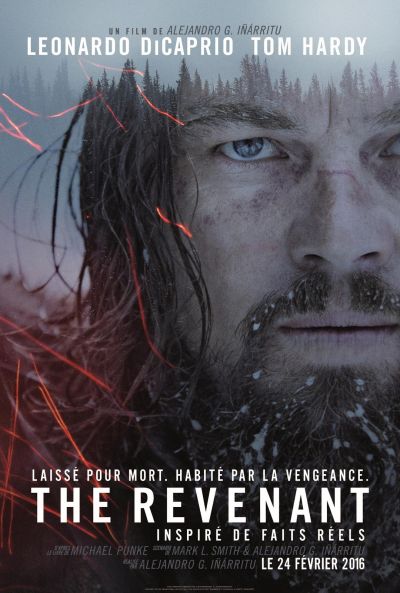

The Revenant

2016

Alejandro González Iñárritu

En deux ans, l’homme est passé d’auteur indépendant à plus grand réalisateur de sa génération. L’an dernier Alejandro González Iñárritu a gagné l’Oscar du meilleur réalisateur grâce à Birdman, proposant un film artistiquement très ambitieux puisque reposant intégralement sur le principe du plan-séquence, soit un film entier sans la moindre coupure, changement d’axe ou ellipse narrative. Cela n’a pas suffit à déchaîner les foules, mais cette fois les choses sont sensiblement différentes. Avant même tout probable prix, avec peut-être à la clef une seconde victoire d’affilée pour le prix du meilleur réalisateur et meilleur film, le film a déjà rapporté près de 400 M$, une bénédiction tant le tournage dantesque de neuf mois fut coûteux : 135 M$. Vu le thème et le style loin d’être tout public, c’est un miracle qui fera date.

Adaptation du roman de Michael Punke, le film prend place en pleine période coloniale, alors que le continent américain était encore en grande partie la propriété des Apaches, Comores et autres indiens. Fournisseur de peaux de castors très prisées, Andrew Henry (Domhnall Gleeson) tentait de fuir les barbares indiens avec ses quelques survivants lorsque son meilleur trappeur, Hugh Glass (Leonardo DiCaprio), fut très sévèrement blessé par un ours. Incapable de marcher et ralentissant bien trop le groupe, il fut laissé en retrait avec son fils et deux hommes, John (Tom Hardy) et Bridger (Will Poulter), pour peut-être récupérer, mais sans véritable espoir de guérison. Ne souhaitant pas moisir sur place en attendant que les indiens viennent les cueillir, John va laisser Hugh pour mort et se débarrasser du fils, peu coopératif. À l’agonie, Hugh va revenir d’entre les morts pour venger son fils.

C’était une évidence avant même sa sortie, le film n’allait pas proposer un grand scénario et proposerait plus une expérience cinématographique intense. Effectivement, un père voulant venger son enfant, c’est peu, très peu, beaucoup de passages sont contemplatifs, donc « longs », et nombre de spectateurs seront déboussolés voir déçus. Non, le film n’est pas une course effrénée en quête de justice, c’est même plutôt un combat de l’esprit requérant de la patiente, et Leonardo DiCaprio n’éblouira pas non plus de par son jeu d’acteur, cherchant plus le réalisme au travers d’un travail qui, lui, est remarquable. Point de dialogues bouleversants, il y a en peu et ils s’en tiennent au strict minimum, et on n’aura pas non plus de regard au loin ou autre expression qui en dit long, l’implication est surtout physique. L’acteur, et les autres aussi d’ailleurs, joue en conditions réelles, n’hésitant à se baigner des des eaux gelées, à manger du poisson ou du foie cru, à rester des heures dans la neige par des températures négatives, et passant même des nuits dans des carcasses d’animaux. Être un acteur, ça n’est pas que psychologique, ça peut aussi être physique, et c’est en ça que l’acteur impressionne et mérite notre respect. Mais plus que des acteurs qui n’avaient plus rien à prouver et qui se sont malgré tout surpassé, c’est surtout au niveau de l’ambiance que le film est marquant, voir incontournable.

Ça a toujours existé, mais le numérique la révolutionné, le plan-séquence est devenu la marque de fabrique du réalisateur. De par l’envergure des décors, certains choix artistiques (notamment l’instant magique, c’est-à-dire une action constamment située soit au levé soit au couché du soleil) et la temporalité de l’histoire, conserver ce format tout du long aurait été impossible, mais Alejandro González Iñárritu a réussi à trouver un équilibre qui fonctionne admirablement. Avec une caméra d’une liberté surréaliste, capable de s’engouffrer dans d’étroits passages ou de passer sous l’eau pour suivre l’action, l’immersion est tout simplement ahurissante, nous plongeant au cœur du récit mieux que n’importe quel film 3D dont la technologie, dans l’état actuel si amoindri, semble vouée à disparaître. La fameuse scène de l’ours, pas irréprochable mais tout de même impressionnante, en est un très bel exemple tant la violence de l’action est palpable. Une violence qu’on retrouve un peu partout dans le film, ne souffrant aucune concession pour la cause du réalisme, maître mot du film qui autorise en revanche une immense poésie esthétique, sublimant toute la puissance des décors. Une force de la nature au cœur de l’histoire, principalement axée autour de la survie d’un héros constamment mit à l’épreuve et dont le retour à la vie force l’admiration tant sa motivation est sans faille.

L’histoire a beau être profondément creuse, abordant des thèmes classiques sous un jour pas très neuf avec à la clef un message bidon, elle bénéficie néanmoins d’un traitement immensément riche. L’image est à couper le souffle, les décors intimidants, la musique puissante, l’ambiance stressante, les plans-séquences spectaculaires et les acteurs investis comme rarement on a pu le voir. 2h36, c’est très long, certains plans s’éternisent plus que de raison, la violence extrême en rebutera plus d’un et l’histoire aurait mérité plus de travail, et mieux vaut ne pas partir en espérant voir l’un des plus grands chef d’œuvre du septième art, mais le film nous prend vraiment aux tripes et le travail accompli est stupéfiant.

Critique aussi disponible sous format vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=d1ahrTi4RX4