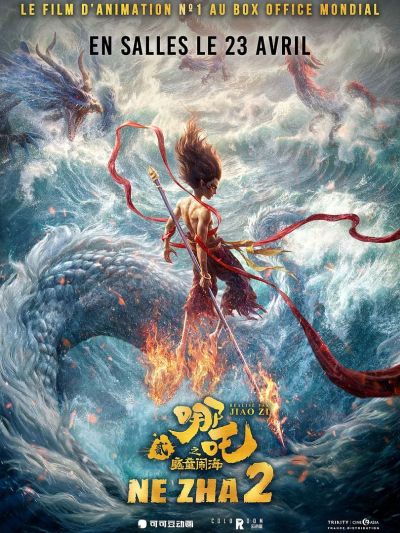

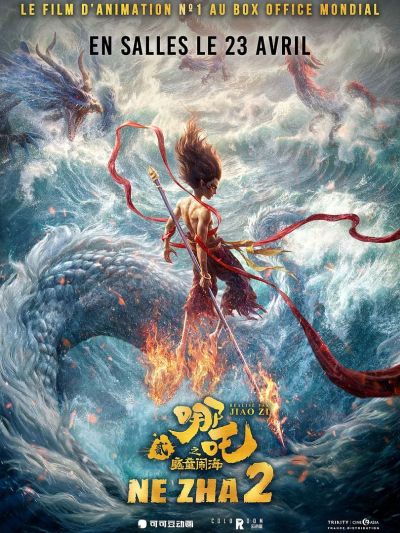

Ne Zha 2

2025

Yu Yang

Eh non, le plus gros succès de l’année 2025 au box-office mondial ne sera pas Avatar 3, loin loin s’en faut, et même la suite de Zootopie, le second du classement, devrait faire près de 350 millions de moins au final. Difficile à croire, mais la suite de Ne Zha a bien pulvérisé tous les records : outre le fait de finir premier de l’année avec plus de 2,2 milliards dans le monde, il est non seulement le plus gros succès de tous les temps pour la Chine, faisant plus du double du second, mais c’est aussi le plus gros succès de tous les temps au niveau mondial pour un film d’animation, devant la suite de Zootopie (décidément une année record pour le genre). La liste ne s’arrête pas là, c’est également le premier film de l’histoire à atteindre la barre du milliard (le précédent record était Star Wars VII avec 936 M$ aux Etats-Unis) sur un seul territoire, et il a carrément fait presque 2,2 milliards à domicile, ce qui veut aussi dire que le film a fait seulement une trentaine de million sur le reste du monde, montrant que le cinéma chinois peine encore à s’exporter. Mais rendez-vous compte, le film a fait plus de 430 millions d’entrées dans un pays comptant 1,4 milliards d’habitants ! Rapporté à la France et ses 69 millions d’habitants, cela ferait 21.5 millions d’entrées, un score atteint seulement par Titanic grâce aux ressorties. Bref, le succès est absolument dantesque, c’est pourquoi j’avais au préalable vu Ne Zha premier du nom, espérant que le passage de 22 M$ à 80 M$ de budget permettrait une qualité d’animation moins datée, et que le succès déjà massif du premier (tout de même 737 M$) inciterait à une histoire moins infantilisante / débile.

Cette suite se place instantanément après la fin du premier, alors que les frères ennemis Ne Zha et Ao Bing ont réussi à sauver le village par le sacrifice de leurs vies. Néanmoins, étant les fruits de la perle divine et de l’orbe démoniaque, les deux reliques sacrées, leurs âmes ont survécu et le lotus sacré peut recréer leurs corps. Seulement Ao Bing va être libéré trop tôt, l’obligeant à partager le corps de Ne Zha et de concourir à un examen des immortels pour reconstituer le lotus sacré.

Le début m’avait à la fois rassuré et refroidi. Déjà, on peut constater que graphiquement le gap est énorme : fini les saccades, c’est enfin fluide. En revanche, le design reste lui très basique, avec de la 3D un peu grossière, et on repart sur exactement le même scénario des deux faisant équipe pour déjouer la machination des dragons. Puis c’est la giga claque : la cité d’émeraude, absolument magnifique et incroyablement inspirée dans sa direction artistique. Ensuite, on suit les épreuves, un peu en soufflant avec en parallèle l’histoire dans le village de base, pas bien passionnante. Quand l’heure des combats sonne, on se réveille plutôt bien, surtout à partir du père du méchant du premier, qui gère la foudre. C’est classe, ultra dynamique et toujours lisible dans la mise en scène. Puis retournement de situation, changement d’enjeux et avalanche d’idées incroyables. Le coup de la cité enfouie dans les eaux, le chaudron antique, et plus globalement tout ce qui entoure le combat final est dantesque, avec une construction très jeux-vidéo où le méchant devient de plus en plus menaçant avec dix changements de forme, bouleversant à chaque fois l’environnement, mais également les chorégraphies de combat qui vont avec.

Et là plus que jamais, si on sent que la progression a largement été freinée par la continuité artistique avec le premier, et donc de la modélisation 3D un peu datée et des personnages très épurés à peine digne d’une production télé par moment, il faut tout de même reconnaître qu’en termes de décors, de pyrotechnie et autres effets, notamment la modélisation de l’eau ahurissante, là enfin on est vraiment sur le haut du panier. Mais peut-être que l’évolution la plus notable et positive vient du scénario : exit les blagues pipi caca incessantes, c’est bien plus modéré (et en vrai le coup des toilettes marche bien), et les thèmes abordés sont clairement plus matures et originaux, embrassant enfin pleinement les légendes et le lore qui va avec. Une fois passé l’introduction et les quelques redites avec le précédent, cette suite est bien plus aboutie sur tous les points, offrant surtout un spectacle visuel remarquable dans son dernier tiers. Ce seront en revanche les enfants des enfants qui ont découvert les premières aventures qui découvriront peut-être la suite, puisque là encore, on devrait attendre environ 6 ans avant le troisième opus, prévu pour 2031. Le record de 2,18 milliard tiendras t-il d’ici là ?