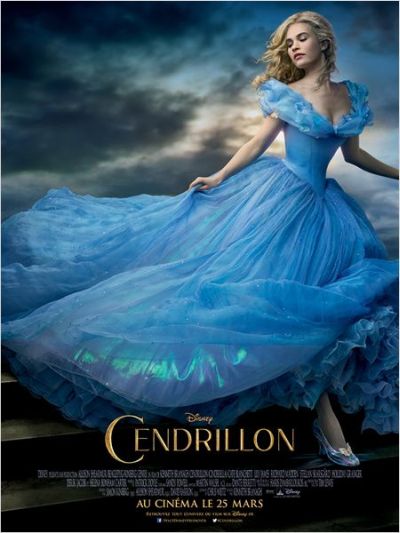

Cendrillon

2015

Kenneth Branagh

La seconde guerre mondiale avait faillit mettre à terre l’immense compagnie Disney, mais en 1950 un film leur permit de sortir la tête de l’eau : Cendrillon. Colossal succès planétaire avec notamment plus de treize millions d’entrées en France, le film s’offre aujourd’hui une adaptation live après moult films reprenant à leur compte la célèbre histoire de Perrault. Entre Alice au Pays des Merveilles, Oz et encore l’an dernier Maléfique, les vieux contes de la firme aux grandes oreilles ont encore la côte, et ce n’est pas cette version du grand Kenneth Branagh qui viendra contredire ce fait : doté d’un plus faible budget que ses prédécesseurs (95 M$ contre 180 à 215 M$ pour les autres), le film devrait récolter pas moins de 600 M$, faisant déjà de lui un sérieux candidat au poste de film le plus rentable de l’année. Un large succès conforté par d’excellentes critiques, pulvérisant ses consœurs avec un très bon 7,7 sur IMDb et un surprenant 84% de satisfaction sur le très exigeant site rottentomatoes. Sans aller jusqu’à participer au tonnerre d’applaudissements qui a retenti dans la salle au moment de l’apparition du mythique « The End », il faut effectivement reconnaître que cette adaptation fait parfaitement son travail.

Petite originalité du film, il nous fait commencer son histoire lors de l’enfance de Ella (Lily James), alors qu’elle s’éveille au monde dans les bras aimants de sa mère (Hayley Atwell), décédée très jeune, et de son père, mort quant à lui une décennie plus tard lors de l’un de ses voyages, la laissant seule avec sa méchante belle-mère (Cate Blanchett) et ses deux stupides demis-sœurs par alliance. Suite à la disparition de son père, elle va devenir Cendrillon (surnom mélange de cendres et de souillon), l’esclavage domestique de sa nouvelle famille. Mais un jour son prince (Richard Madden) viendra.

Si vous en avez marre des contes de fée ultras classiques, ou que vous n’avez pas aimé la version animée d’il y a 65 ans, il est peu probable que ce film vous plaise. Et pour cause : il en reprend presque chaque élément, de l’histoire aux personnages, y compris le chat Lucifer et les souris, Gus-gus en tête. Toutes les plus grandes scènes sont reprises quasi tel quel, de la séquence avec la Marraine (Helena Bonham Carter) à l’essayage de la pantoufle de verre (encore en cristal donc, et non en vair) avec Ella enfermée au grenier, en passant par la confection de la robe par les souris et le bal. Donc mise à part le prologue original – et peut-être aussi le complot avec Stellan Skarsgard – nous racontant un peu d’où vient la naïveté et la bonté extrême de Ella, faisant évacuer d’emblée les enfants les plus sensibles de la salle (au passage ça fait bizarre d’être le seul majeur n’accompagnant pas d’enfants, avec un taux de 90% de « mère avec sa fille »), on ne fait que revoir sous un jour nouveau une histoire mainte fois contée. Mais seulement voilà, transposer une histoire aussi infantile et magique dans le réel, c’était déjà un sacré pari en soi. Un pari remporté haut la main grâce à une seule personne, révélée par l’excellente série Downton Abbey, Lily James. D’une beauté à couper le souffle, elle est aussi d’un naturel saisissant, rendant évident un dialogue avec des animaux improbables, et sa joie de vivre quasi inébranlable nous contamine et il devient impossible de décrocher son regard de son sourire ravageur. Un rôle de surexcitée débordant d’ardeur non sans rappeler celui qu’elle tient dans la série britannique, et elle le tient avec une justesse et une classe qui forcent le respect.

L’autre gros point fort du film vient de son visuel, convaincant à plus d’un titre. Les costumes et les décors ont fait l’objet d’un soin tout particulier, renforçant la magie ambiante, mais c’est surtout la réalisation qui fait mouche. Les mouvements de caméra sont amples, gracieux, souvent aériens, dosés avec une précision remarquable, notamment lors de la rencontre, alors que les chevaux continuent de tournoyer sur place, décrivant la fougue de la passion qui était en train de se déclarer, ensuite stabilisée avant de risquer de perdre le spectateur dans un tumulte trop fatiguant. Le choix des couleurs est lui aussi très pertinent, nous inondant de lumière et de couleurs exacerbées en fonction du moral de l’héroïne, nous berçant ainsi d’une vive chaleur lors de son début d’enfance euphorique. Le résultat à l’écran est tout simplement magnifique, faisant vivre le conte de la plus belle des manières. Alors oui, les contes de fées parlent plus aux enfants, et celui-ci semble avoir trop de fois été rabâché, mais qu’importe l’effet de surprise, la fraîcheur vient d’ailleurs, et jamais l’histoire n’avait revêtit si belle parure. Pour le soin artistique remarquable dont le film a fait preuve, et pour son héroïne si renversante, on ne peut qu’encourager une telle prouesse, redonnant sa magie à une histoire tombée en désuétude.

Sinon au passage, par rapport au court-métrage sur La Reine des neiges projeté en amont du film, c’est une honte absolue. Les bras m’en sont tombés : je ne m’attendais pas spécialement à quelque chose de très recherché, mais à ce point ? Du fan service très bas de gamme, multipliant les clin d’œil au film original, mais sans la moindre inspiration et avec des chansons au découpage aussi désastreux que les paroles, confondantes de bêtise. Une fête bidon qui n’avait pas lieu d’être, et il y a même de quoi craindre sérieusement pour la suite des aventures si l’arrivisme est aussi évident.