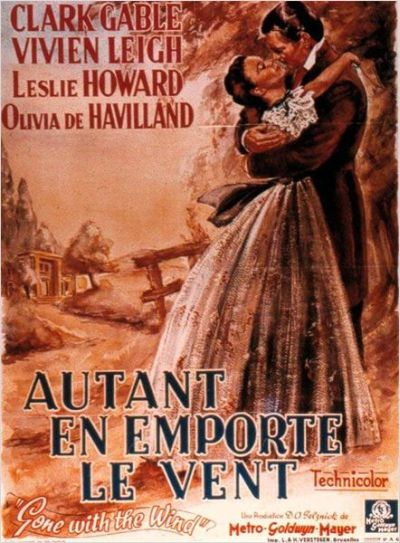

Autant en emporte le vent

1939 (1950 en France)

Victor Fleming

On peut le dire, 1939 fut une année plutôt bonne pour Victor Fleming. Alors certes, il s’est écroulé et a dû être hospitalisé suite au tournage éprouvant de ce film, mais lors de cette année il a signé deux œuvres majeures du cinéma. La première, sortie en août de cette année là, Le Magicien d’Oz, est censé être le film le plus vu de l’histoire (en comptant les visionnages maison) et est particulièrement ancré dans la culture américaine, et celui-ci, carrément le plus grand succès de tous les temps en terme d’entrées : près de 400 millions d’entrées (correspondant aux 400 M$ de recettes, ramenées à 3,3 milliards avec l’inflation), soit significativement plus qu’Avatar (2,7 milliards). Un succès aussi magistral lui fut accordé aux Oscars cette année là, récoltants dix statuettes, dont meilleur film, meilleur réalisateur, actrices principales et secondaires pour Vivien Leigh et Hattie Mc Daniel (première noire nominée de l’histoire, et qui fut aussi la première récompensée), meilleur scénario, et bien d’autres prix pour ses qualités artistiques (surtout en terme d’image). Le grand perdant de l’histoire étant Clark Gable, même s’il a pu se réconforter en repensant à sa victoire de 1935 pour New York-Miami. Un film de légende donc, qui a fait date à plus d’un titre, et il est grand temps de se poser la question de son intemporalité.

Adaptation du roman de Margaret Mitchell, le film nous conte durant 3h58 la vie de la jeune Scarlett O’Hara (Vivien Leigh), immigrée écossaise dont la famille a fait fortune dans l’exploitation de coton dans le Sud des Etats-Unis. Bien entourée par son aimante famille, une armée de prétendants et une armada de domestiques, elle ne connaissait rien des dures réalités de la vie, voguant à de futiles occupations. Mais un beau jour, son monde va s’écrouler quand elle va apprendre les fiançailles de Ashley Wilkes (Leslie Howard), qu’elle pensait destiné pour elle, avec cette cruche coincée de Melanie Hamilton (Olivia de Havilland). Pire encore, une guerre contre les Yankee, détraqués à la botte de ce connard de Lincoln (forcément, le film étant pro-sudiste, et donc favorable à l’esclavagisme), va éclater, mobilisant ainsi tous les hommes, y compris Ashley et Charles, le mari de Scarlett qu’elle a choisit pour rendre Ashley jaloux. Et comme tout le monde le sait, le Sud a perdu la guerre de Sécession, et le bilan fut lourd, très lourd. Et la pauvre Scarlett ne sera pas épargnée, loin s’en faut.

Voilà donc un film des plus massifs, se déroulant sur près de vingt ans entre 1860 et 1880, racontant l’avant, pendant et l’après guerre qui opposa le Nord et le Sud des Etats-Unis. Une plongée progressive dans l’horreur de la guerre, avec ensuite un retour à la réalité au goût de cendre tant le passé a été balayé et que seule la misère persiste (d’où le titre : le vent emportant tout sur son passage). On pourrait croire ensuite à un retour, arraché à la sueur des mains, mais rien n’est facile dans ce film résolument sombre et dramatique. Les gens meurent, les couples se déchirent, les enfants sont arrachés à leur famille, rien ne va et les quelques rescapés ont perdu toute once d’humanité. N’espérez pas y trouver l’amour non plus, le malheur guette chacun à tout instant. Point de violence inouïe, simplement la face la plus sombre de l’homme et la mise en lumière de toutes ses faiblesses, même les plus infimes. Une puissance dramatique certaine, d’autant que le casting est effectivement surprenant une fois passé le choc générationnel, et même si le travail de maquillage est perfectible pour montrer l’avancement de l’âge des protagonistes, leurs codes vestimentaires, leur fatigue et leur comportement suffisent pour faire illusion, et l’évolution est indéniable.

Bien moins important de nos jours et pourtant, c’est aussi d’un point de vu technique que le film impressionne tant. Si déjà l’utilisation de la Technicolor est remarquable, avec des jeux de lumière saisissants lors des séquences à Tara (la terre de la famille de Scarlett, personnage à part entière dans le film), le film dans son ensemble montre toute l’étendue de l’ambition de l’équipe. Des plans séquences avec près de 1600 figurants, tout simplement dantesque, des éclairages à la bougie stupéfiants avec l’ombre des personnages sur les murs, une ville en feu presque crédible en terme d’effets spéciaux, des paysages dignes de Westerns, et une fascination communicante pour le regard surnaturel de Vivien Leigh, peste insupportable, mais dont on ne peut pourtant pas détourner le regard. Entre la force de son histoire, l’extraordinaire casting et le talent artistique qui en émane, le succès du film est clairement justifié, mais il n’en reste pas moins surprenant. L’Amérique a découvert le film en pleine second guerre mondiale, et le reste du monde peu après, alors convalescent. C’est stupéfiant d’avoir réussi à fédérer le monde entier autour d’un drame aussi triste et sans espoir, et d’une durée aussi phénoménale (même si certains films de « l’époque » dépassaient aussi les trois heures trente – genre Ben-Hur et Les Dix Commandements), alors que lui même devait faire face à une crise aussi terrible. Le pouvoir de la compassion ? Probable, et le film continuera à n’en pas douter de traverser les âges avec le même enthousiasme.

Bonne critique, et qui va dans le même sens que moi, pour une fois !

Juste un petit détail qui a son importance : effectivement, le film est long, mais il faut le voir non pas comme un, mais comme deux films, puisqu’il était coupé en deux parties par un entracte pendant lequel les gens sortaient du cinéma pour manger, fumer, boire un coup, etc.

Mieux valait donc aller voir ce film à l’époque que Titanic à sa sortie.