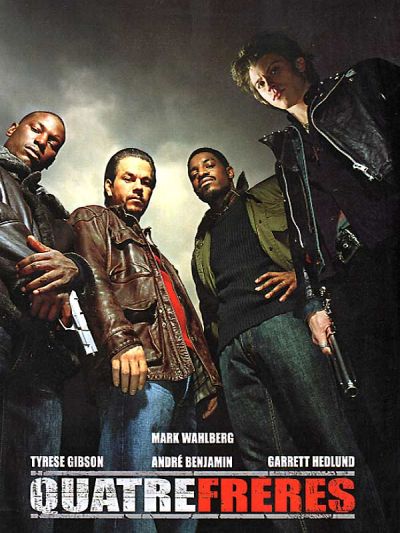

The Union

2024

Julian Farino

Pourquoi tant de haine ? Squattant la première place des films sur Netflix depuis plus de deux semaines, le film est pourtant largement conspué, alors même que la promesse initiale était assez limitée et reste largement remplie : du Mark Wahlberg dans le texte, saupoudré d’espionnage à l’ancienne.

Bon américain moyen d’un petit bled, se démerdant comme il le peut et trimant tant bien que mal pour gagner sa vie, Mike (Mark Wahlberg) va recroiser un beau soir son amour de jeunesse : Roxanne (Halle Berry). Lui qui espérait raviver la flamme, les intentions de cette dernière sont tout autre : la liste de tous les agents gouvernementaux américains a été volé, et le risque d’une divulgation mettrait en péril tout le système de défense du pays. Pas le choix donc, pour espérer la récupérer, il va falloir faire appel à quelqu’un totalement absent des listes, n’ayant jamais approché de près ou de loin une quelconque forme de police ou armée.

Si on peut se montrer perplexe quant à ramener un quinquagénaire dénué d’expérience, l’idée était simplement un prétexte pour jouer la carte des retrouvailles et garder le style du bon samaritain maladroit et comique habituel de l’acteur principal. On aura donc un sous James Bond pas bien inspiré, mais non moins divertissant. L’humour est assez efficace, le rythme est bon, les scènes d’action réussies et le contrat du genre est rempli : on voyage pas mal, avec des décors originaux et très beaux en Autriche (si ça a vraiment été tourné là bas). On bénéficiera également d’un casting prestigieux, puisqu’en plus du duo d’affiche, on retrouvera J. K. Simmons, Mike Colter, Jackie Earle Haley ou encore Adewale Akinnuoye-Agbaje (inoubliable Mr Eko). Alors oui, le scénario est ultra minimaliste et prévisible, mais difficile de jouer les étonnés, et côté divertissement le spectacle est assuré. Pour ma part, je n’en attendais pas plus.