Naruto Shippuden

2007-2017

Hayato Date

Manga culte de ma jeunesse, Naruto en aura fait bavé à ceux qui le suivaient assidûment entre une avalanche de HS plus insupportables les uns que les autres, quelques passages ratés et de grosses longueurs. Le décrochage fut pour ma part assez rapide, dès 2008, les débuts de Shippuden n’étant pas à la hauteur des deux années d’attente où chaque nouvel épisode de HS testait notre résistance psychologique, et côté manga papier l’entre Akatsuki / sommet des cinq Kage était passablement mollasson. Mais voilà, depuis le manga est « fini » (pour mieux prendre la relève derrière avec les enfants), de même que l’anime, et il était grand temps de découvrir comment tout cela allait finir.

Ennemi de l’ombre, aussi mystérieux qu’inquiétant et dont les membres sont censés être les ninjas les plus puissants au monde, le début de Naruto Shippuden nous confronte donc à la terrifiante organisation Akastuki. Si on ignore alors dans quel but ils agissent de la sorte, leur objectif est en tous cas de capturer tous les Bijus. Célèbre père fondateur du nindô actuel (l’art du ninja), le légendaire Rikudô Sennin aurait scindé l’arbre originel, source du chakra, en neuf créatures mythiques censées guider et protéger le peuple : les Bijus. Depuis ces temps immémoriaux, les choses ont bien changé et les Bijus ne sont plus ces protecteurs d’autrefois, s’étant retournés contre les hommes. Pour les empêcher de nuire, une solution avait alors été trouvée : les Jinchurikis, des hommes dans lesquels on scellait un Biju. Toute la première partie se concentrera donc sur l’Akatsuki, traquant les Jinchurikis pour leur extraire leur Biju dans un but bien obscur qu’on ne comprendra vraiment que vers la fin.

La partie juste avant Shippuden nous avait justement laissé sur le départ de Naruto, parti s’entraîner avec Jiraya pour affronter cette menace qui le concerne directement, étant le Jinchuriki de Kurama (Kyubi). Son retour à Konoha sera un grand moment, permettant à la fois de voir les progrès de chacun mais surtout de voir leur évolution physique, près de trois s’étant écoulés. Le premier arc fait aussi très plaisir dans la mesure où l’Akatsuki va se heurter au village du désert désormais sous la protection d’un nouveau Kazekage qui n’est autre que Gaara, plus classe et puissant que jamais. Un retour en force donc, mais l’anime déçoit néanmoins sur un point : la qualité de l’animation. Il est vrai que l’affrontement Naruto / Sasuke avait mit le paquet, mais certains passages sont assez indignes, notamment quand Deidara vole au dessus de Suna. L’image y est saccadée, pas très fine et les boucles temporelles sont grossières. On dénote aussi un déséquilibre flagrant entre la qualité de l’affrontement contre Sasori par rapport à l’ennui de celui contre Deidara, ne permettant pas à Naruto de briller autant que Sakura ou même Kakashi dont les progrès semblent plus impressionnants. Il faudra attendre l’arc suivant pour comprendre toute l’étendue de sa force, tentative de sauvetage de Sasuke avec une toute nouvelle équipe.

Si Sakura et Naruto sont toujours dans l’équipe 7, suite au combat contre Deidara, Kakashi sera mis au repos forcé, et il faut bien remplacer Sasuke pour la mission (le repère d’Orochimaru chez qui est parti Sasuke ayant été localisé). On fera ainsi la rencontre de Saï, un membre des forces spéciales de l’ombre (l’ANBU), une pâle copie de Sasuke dénué de tout charisme (heureusement que sa présence se fera de plus en plus anecdotique, au point de pratiquement l’oublier), et aussi Yamato, remplaçant de Kakashi et descendant direct des Shenjus, ninjas capables de contrôler le bois et les Bijus, très pratique dans le cas précis. En effet, en plus de perfectionner ses anciennes techniques et de développer sa force, l’entraînement de Naruto aura surtout consisté à maîtriser la puissance du Biju qui est en lui, celle de Kyubi. Dans un combat épique et surpuissant, on verra ainsi Naruto se métamorphoser en Kyubi miniature, capable de rivaliser avec le grand Orochimaru en personne. Un second arc encore plus captivant que le premier, se terminant par une rencontre avec un Sasuke plus perdu que jamais dans ses ténèbres. Un grand moment du manga assurément.

Continuant sur une lancée magnifique, on enchaîne alors sur un tout nouveau entraînement où l’on apprend que la technique ultime de Naruto, le Rasengan, n’est en réalité qu’un ébauche de technique incomplète. Alors que l’Akatsuki continue ses attaques, Naruto devra apprendre à insuffler son élément à son Rasengan, à savoir le vent. Mettant cette fois en valeur l’équipe Ino / Chôji / Shikamaru, on suivra ainsi en parallèle un entraînement palpitant et une confrontation avec deux membres de l’Akatsuki qui semblent encore plus dangereux que les précédents. Néanmoins, les premiers signes de faiblesse apparaissent puisqu’aussi sympathique que soit cet autre trio de ninja, ils semblent avoir atteint leur limite et ne sont pas taillés pour ce genre d’affrontement, nous faisant attendre l’arrivée du messie Naruto avec une pointe d’ennui.

La suite sera probablement l’un des moments les plus importants et marquant de la mythologie Naruto puisque d’un côté Sasuke, qui a tué Orochimaru (moment extrêmement décevant dans la mesure où le méchant le plus iconique meurt lamentablement), traque son frère pour enfin venger son clan, et de l’autre côté on suit Jiraya qui enquête sur Pain, celui qui apparaît comme le cerveau et l’homme le plus dangereux de tout l’Akatsuki. La partie avec Sasuke sonne un peu creuse et redondante, mais son combat contre Itachi réservera à la fois de belle surprises visuelles et scénaristiques. En plus de nous montrer enfin le vrai pouvoir des Sharigans avec l’Amateretsu, feu ultime, et Susano, armure et arme ultime méga classe, on aura aussi droit au comment du pourquoi sur la fameuse nuit où tout a basculé. Certains choix sont discutables et ça n’explique pas exactement tout (d’où le retour durant la 4° guerre) mais ça a le mérite de surprendre et d’émouvoir. RIP Itachi…

Plus intéressant mais avec là aussi quelques problèmes de rythme, l’arc Pain est assurément un arc majeur de Naruto. Faisant la lumière sur une des facettes de Jiraya au travers de souvenirs de la Seconde Guerre Ninja, l’anime marque énormément de points en terme d’ambiance : les thèmes spécialement composés pour le personnage et l’univers l’entourant sont puissants, jouant sur le caractère épique, mélancolique et mystérieux. Personnage préféré de nombreux fans, Jiraya perdra la vie au cours d’un combat impossible à gagner contre Pain, entité possédant plusieurs corps avec chacun des capacités spéciales. Un ennemi visiblement invincible, et pour espérer se mesurer à lui et empêcher la destruction de Konoha, Naruto va devoir apprendre à maîtriser une chose que Jiraya lui-même ne maîtrisait pas totalement : l’art des Sennins. La chakra vie en chacun et en toute chose, et la nature en regorge. À l’image de son mentor, Naruto va devenir un ermite. Formé par le roi des grenouilles en personnes, Naruto va se trouver une nouvelle source d’énergie autre que Kyubi, une qu’il pourrait totalement contrôler. L’entraînement est un poil longuet, et comme pour l’attaque de l’Akatsuki où l’équipe de Shikamaru tentait de gérer la situation, on sent que personne à Konoha n’est en mesure de tenir tête une seule seconde à Nagato, l’homme qui est derrière l’escouade Pain, faisant qu’on reste encore une fois là à attendre que Naruto vienne tout défoncer. Et effectivement, en plus d’avoir une classe monumentale en ermite, il envoie clairement du lourd et fait en plus preuve d’un certain talent de stratège.

En terme de mythologie, ces deux arcs entre-mêlés sont primordiaux et développent pas mal de bonnes choses, que ce soit en terme de personnages ou au niveau de l’univers en général. Niveau combat, les confrontations avec l’Akatsuki sont presque toutes géniales, pas mal de recherches en terme de design et on atteint ici une sorte de climax. Que ce soit l’Amateretsu ou Susano pour le Sharingan de Sasuke, ou l’art du Sannin et son Rasengan élémentaire pour Naruto, sans compter Pain, l’ennemi le plus classe jamais vu, le paroxysme de l’anime est ici. Malgré quelques passages en deçà, cette première moitié de Shippuden est une excellente cuvée, globalement même supérieure à sa jeunesse. On aura même droit à deux épisodes de flash-back sur la jeunesse de Kakashi à l’époque où il faisait équipe avec Obito Uchiwa et Rin avec pour professeur nul autre que le père de Naruto, le Yondaime Hokage. Et pourtant, c’est à ce moment-là que le manga va entamer sa lente descente aux enfers.

Après avoir enchaîné quelques uns des meilleurs épisodes, l’anime va sombrer dans ce qui est probablement sa pire partie : le sommet des cinq Kage. Si Itachi était un excellent personnage, Sasuke n’a jamais été qu’un connard fini prenant systématiquement les pires décisions. La construction de son équipe est un passage pénible ; le coup d’état de Danzo, chef des ANBU, pour devenir Rokudaime, le sixième Hokage, n’apporte rien au final ; et mise à part Gaara qu’on aimait déjà, le reste des Kage est un défilé de stéréotypes insupportables entre le vieux papy, la brute et la bonasse. Pire encore, nombre d’épisodes viennent polluer le paysage en nous racontant le passé de chacun, insipides au possible, sans compter le pseudo twist sur le « véritable » cerveau de l’Akatsuki : Tobi (des twist sur le sujet, vous allez vous en bouffer !). Tout part en vrille entre un Sasuke qui rejoint l’Akatsuki, trahissant la mémoire de son frère et dont l’arrogance sans pareille lui aurait valut la mort dans un monde plus juste. On est sur un tel niveau de connerie que Zestu blanc va se suicider en se téléportant comme un con au milieu des cinq chefs ninjas, normalement les plus puissants de leurs pays, et Sasuke fera pratiquement pareil, sans pour autant avoir le sort qu’il méritait. Le tout s’achève lamentablement sur un Sasuke tout puissant qui tue l’Hokage et que ni Naruto ni Sakura ne vont réussir à arrêter.

Visiblement pas conscients du niveau de frustration et de connerie que ce procédé avait déjà par deux fois créé, ils nous ressortent ensuite le coup du combat qui débute alors que Naruto est parti s’entraîner ailleurs. Apparemment très loin d’avoir puisé tout le potentiel de son compagnon scellé en lui, il va apprendre à entrer en symbiose avec son Biju, comme le Jinchuriki d’Hichibi, qui lui a non seulement réussi à le dompter mais est aussi devenu ami avec, permettant de non pas soutirer du chakra, mais d’accéder à l’ensemble de sa force. Un entraînement qui aurait pu être intéressant – enfin plus que ce qu’il n’est puisque les retrouvailles avec les parents sont puissamment émouvantes – si le fameux huitième Jinchuriki Killer B, certes plus supportable sur la fin, n’était pas à ce point exacerbant. Un entraînement dans le plus grand des calmes alors qu’au même moment Tobi proclamait ouverte la Quatrième Grande Guerre Ninja si les différentes nation ne lui livraient pas les derniers Jinchurikis. Une situation de crise à laquelle les Kage vont répondre par une alliance jusqu’alors inédite : toutes les nations ninja face à une même menace.

Arc se déroulant sur près de 250 épisodes (dépassant ainsi les fameux 172 épisodes de l’arc Dressrosa de One Piece), il s’agit – et de loin – du plus long de tous, et clairement ça se ressent tant tout semble s’éterniser, surtout le combat final. Mise à part Tobi, Zetsu et Sasuke, l’intégralité de l’Akatsuki étant décimée on pouvait croire une telle guerre impossible, mais les bougres s’étaient bien préparés. En plus d’avoir cultivé des dizaines de milliers de Zetsu blancs, chair à canon pour le menu fretin, Tobi a fait alliance avec Kabuto, l’ex bras droit d’Orochimaru, maîtrisant à son tour l’endo tensei, sort qui permet de faire revenir une personne d’entre les morts, tout en la contrôlant, à condition de sacrifier un corps vivant. Et voilà comment d’un coup d’un seul les plus grands ninjas de l’histoire, ceux des deux côtés tombés au combat, vont se retrouver obligés de se battre pour Tobi. La mise en place est laborieuse à souhait, on sent directement qui sont les faire-valoir, et si on apprécie de voir tous les personnages vus depuis le début enfin réunis, on doit aussi se taper des nouveaux et les trois Kage insipides. Comme par hasard, si les morts du côté de l’alliance Shinobi se conteront en centaines, ce ne sont pratiquement que des figurants ou des rôles très secondaires qui sont touchés, à une exception près.

L’endo tensei permet moult retrouvailles, mais rares sont celles à vraiment valoir le coup (hormis celles qui viendront après, amenant chacune d’excellentes explications sur la mythologie ou amenant pas mal d’émotion). Il faudra attendre le réveil d’Itachi pour que les choses se bougent un peu, tentant une ultime fois de ramener Sasuke sur le droit chemin. À grand coup de surenchère après de longs passages à vide, le manga va aller de révélation en révélation, nous apprenant, ô surprise qu’on avait deviné depuis des années, que Tobi n’est nul autre qu’Obito, le membre supposé mort de l’équipe de Kakashi. Plus encore, cela fait vingt ans qu’il prévoyait de ramener le légendaire Madara Uchiwa à la vie grâce à l’endo tensei, technique qu’il connait et dont il peut revenir, finalement pas mort du temps du premier Hokage et qui a récupérer Obito dans les ténèbres pour le former dans ses derniers instants de vie. Et alors que Madara et Obito officient ensemble pour ramener Jubi à la vie et ainsi lancer le Genjutsu final qui plongerait le monde dans une illusion idyllique, Sasuke a ramené de son côté Orochimaru à la vie, seul capable de ramener les quatre premier Hokage qui pourront parachever l’histoire de son frère pour ainsi savoir s’il doit détruire Konoha ou sauver le monde de Madara.

Un peu méfiant face au double changement de bord de Sasuke et Orochimaru, on aura tout de même droit à un passage bien sympa où l’Hokage originel qui a fondé le village de Konoha nous raconte son histoire et celle de son meilleur ami Madara. À l’image de Naruto et Sasuke, ils étaient tout deux amis et rivaux, mais en pleine période de guerre où leurs clans respectifs s’entre-tuaient, avoir réussi à imposer une trêve et même fonder un village commun était énorme, trop peut-être. Certaines rancœurs avaient la vie dure, et il aura suffit de si peu pour pousser Madara à se retourner contre son ami d’enfance et tenter de tout détruire, au point de revenir aujourd’hui d’entre les morts pour terminer son œuvre. Loin d’avoir le niveau de One Piece en terme de flashback et même plus généralement de gackground de personnages, trouver là une histoire passée si captivante est suffisamment rare pour le noter. Et pendant ce temps, le combat s’éternise, s’éternise…

On a tout d’abord Naruto, enfin arrivé sur le champ de bataille, Sakura, Kakashi et Gaï (me semble t-il) qui affrontent Tobi, puis il invoque Jubi, puis Madara et toute l’alliance Shinobi arrive, puis c’est au tour de Sasuke d’arriver, puis les quatre Hokage morts, puis enfin les cinq Kage actuels avec Orochimaru et l’équipe qu’avait monté Sasuke. Une fois que tout le monde est arrivé et qu’ils se mettent sur la gueule, on a Neji qui meurt comme une merde, permettant à Naruto de se bouger enfin le cul puisqu’il est, depuis son entraînement, largement plus fort que toute l’alliance Shinobi réunie. Après des années de lutte intérieure, on va enfin avoir droit à une collaboration entière entre Naruto et Kyubi, donnant lieu à une transformation physique assez classe, non sans rappeler le costume d’Hokage de son père. Mais même là la supériorité de Tobi / Obito restera totale, devant attendre l’arrivée de renforts pour enfin avoir le dessus. La fin du boss de fin du manga ? Eh non, puisque retournement de situation, Obito a toujours été un pion de Madara, véritable ennemi suprême qui récupérera les pouvoirs de Jubi pour devenir à son tour le ninja le plus puissant au monde. Seulement après une pléthore d’épisodes de combat contre lui, on apprend que plot twist, Madara était déjà un pion choisi avant même la construction de Konoha par nulle autre que Zetsu noir, qui est en réalité le fils caché de la princesse Kaguya, déesse originelle qui a créé le chakra. Puis quintuple rebondissement de malade, on apprend que le monde idyllique auquel croyaient Madara et Obito ne pouvait exister puisque le Genjutsu final avait pour but de libérer la princesse Kaguya de sa prison, la Lune. Mon dieu, plagiat de l’enfant lunaire de Legend of Dragoon ? Mais oui bien sûr, mais reste bien assis sur ton siège, puisqu’une révélation en cache trois milliards d’autres !

En effet, toute l’armada de Zetsu blancs cachés dans le sol que Madara croyait naïvement avoir créé sont en réalité les victimes du tout premier Genjutsu final et tous les gens du monde entier risquent de finir comme ça ! Heureusement, les fils historiques de Kaguya qui avaient fini par la sceller dans la Lune pour mettre fin à sa tyrannie avaient prévu le coup. Effectivement, nul autre que le légendaire Rikudo Sennin, qui avait scellé une partie de sa conscience pour si sa mère venait à être libérer, va venir en aide à Naruto et Sasuke en leur conférant des pouvoirs incommensurables pour appliquer à nouveau le sceau lunaire. Donc après un très long combat contre Obito, un monstrueusement long combat contre Madara, on enchaînera sur un immensément long combat contre Kaguya, l’occasion à chaque fois de nous refourguer des flashbacks de plus ou moins bonne qualité. Tout cela amène à trois problèmes majeurs, découlant tous les uns des autres. Les retournements de situation semblent arriver comme un cheveu sur la soupe tant les personnages en question n’ont pas, ou presque pas, été développés. Du coup, le manga est obligé de nous pondre des flashbacks sur des personnages mal introduits et donc peu intéressants de prime à bord, se donnant ainsi des airs de correctif tardif ou fait à l’arrache (le mangaka ayant apparemment tout inventé au fur et à mesure, je pencherais pour la deuxième option). Et tout cela abouti à un autre problème d’envergure : la durée. Depuis la proclamation de la 4° Guerre Ninja, les choses n’ont que trop duré. Même si certains passages pris indépendamment sont très bons, on suffoque, on en peut plus, il faut que cela finisse.

Avant d’enfin pouvoir reposer dans ce monde de paix nouvellement créé où les cinq pays ninja marchent enfin main dans la main suite à cette menace sans précédent qui les a obligé à s’unifier, il restait un dernier problème à régler : Sasuke. Si finalement Orochimaru va réellement se ranger, le dernier représentant du clan Uchiwa restait toujours dubitatif sur le sort de ce monde. Incapable d’avoir fois en l’humanité, il sera persuadé que le monde a besoin d’une menace continue ou d’une dictature pour le maintenir en l’état, planifiant donc d’assassiner les cinq Kage et de diriger ce nouveau monde. Faisant écho à leur mythique affrontement devant les mêmes chutes qui opposèrent jadis Madara à Hashirama, Naruto et Sasuke vont donc régler ça une bonne fois pour toute dans ce même lieu, alors même qu’ils ressortent d’une série de combats dantesques. C’est encore une fois le retournement de trop, prouvant que le mangaka n’a jamais réellement su quoi faire de Sasuke tant c’est une girouette totale changeant totalement de convictions d’une scène à l’autre. Il veut détruire Konoha, la protéger, la diriger puis finalement de nouveau la raser, le tout dans ce même arc beaucoup trop long. Ça n’a aucun sens, les deux combattants sont presque à bout avant même d’avoir commencé et on se doute que Sasuke ne mettra pas à exécution son plan. En résultera un double chaos pathétique se soldant par la perte d’un bras chacun. Le pire c’est que le manga se terminera pratiquement comme ça, passant juste vite fait sur le passage de flambeau entre Tsunade et Kakashi, qui deviendra donc le sixième Hokage, tandis que Naruto (qui va retrouver un second bras grâce à la médecine de Tsunade) est plus ou moins promis à devenir le septième Hokage avec déjà la certitude d’une promotion Jûnnin sous deux ans, se terminant sur le départ du village de Sasuke, cherchant la rédemption. Mais heureusement, l’anime nous dira au revoir plus en douceur en réparant certains manques du manga.

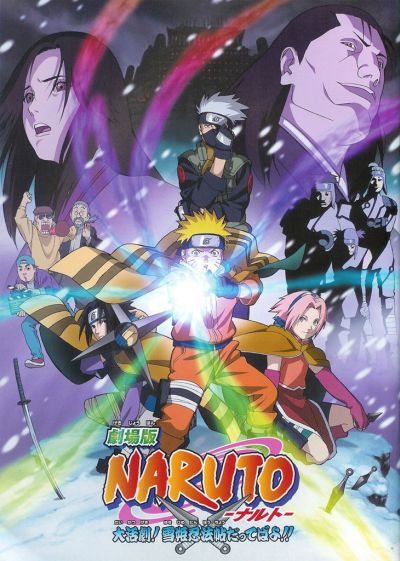

Il n’a jamais été question d’arrêter le manga : deux ans avant la fin de l’anime et moins d’un an après la fin sur papier, le film Naruto the Last, écrit par le mangaka lui-même et s’inscrivant donc dans la chronologie officielle, prenait la suite. Plus encore, quelques mois plus tard, la relève était là avec Boruto, fils de Naruto dont on peut désormais suivre les aventures. Néanmoins, si on considère le manga Naruto comme un tout et non pas comme une première partie d’une plus longue histoire qui a encore cours, une fin pareille serait hautement décevante. Se terminant sur le mariage entre Naruto et Hinata, le film Naruto the Last laissait donc deux années pleines de champ libre pour raconter l’après guerre et développer des histoires que les lecteurs avaient découvert stupéfiés, notamment les romances. Et c’est justement là l’intérêt de tous les derniers épisodes de l’anime, hormis la mission de Sasuke pas vraiment passionnante. On découvre ainsi comment un monde en paix a dû se réinventer, lui qui dépendait beaucoup des missions de sauvetage, escorte et élimination. La mission HS de Shikamaru au pays du Silence, bien qu’un peu bancale, en est un excellent exemple, mais c’est surtout la dernière ligne droite qui mérite toute notre attention.

En effet, les derniers épisodes tourneront autour de la préparation du mariage de Naruto et Hinata. Chaque épisode sera centré sur un personnage secondaire devant trouver un cadeau, permettant d’enfin mettre en lumière ces personnages oubliés qu’on a si peu vu durant tout Naruto Shippuden. Dans un monde où l’on peut enfin penser au futur et se projeter, il est passionnant de voir vers où vont les aspirations de chacun, comment naissent certaines romances. Déjà introduite bien avant Shippuden, celle de Shikamaru et Temari est particulièrement soignée puisqu’après s’être croisés dans le mini-arc sur sa mission au pays du Silence, la recherche du cadeau leur fera faire une balade en amoureux tant attendue. Cette petite série d’une dizaine d’épisodes va se révéler incroyablement bonne, développant à leur juste mesure les personnages et nous offrant à la fois de franches barres de rires, comme avec la gratuité hasardeuse des apparitions d’Orochimaru ou le stress de Shikamaru face aux réactions de Temari avec la musique solennel derrière, mais aussi de magnifiques passages émouvant, que ce soit les romances ou les symboles forts d’amitié. Entre l’amour paternel d’Iruka et celui fraternel de Gaara, certaines scènes manquent de peu de nous émouvoir aux larmes.

Car oui, Naruto ça n’est pas que des combats tombant dans la surenchère et la démesure au fur des épisodes, c’est aussi des personnages forts et charismatiques avec qui on a juste envie de passer du temps. Cette douceur et cette simplicité que le manga nous a refusé, l’anime nous l’offre avec une générosité immense pour nous laisser avec un sentiment de quiétude et de reconnaissance. Le chemin fut long et tumultueux. Beaucoup ont douté, certains ont même abandonné. La lumière était finalement au bout du tunnel et l’on est heureux d’y être arrivé.