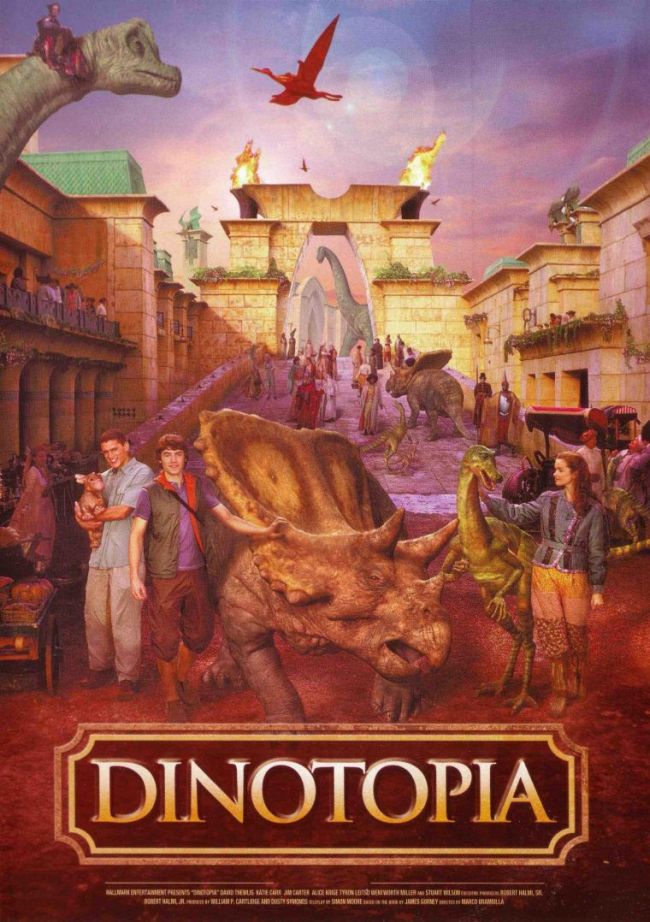

Créé en 1992 par James Gurney, l’univers de cette île mystique faisant cohabiter pacifiquement humains et dinosaures, d’où le nom Dinotopia (dinosaure & utopie), a prit racine dans un livre illustré pour la jeunesse, avant de se développer historiquement dans une déclinaison littéraire. Cette mini-série de deux films (découpée en trois aux Etats-Unis), diffusé en 2002 par ABC, en reprend le premier tome, et a choisit d’y mettre les formes. Explosant tous les records budgétaires audiovisuel, ce 250 minutes a coûté la somme inégalée de 86 millions de dollars, pour donner toute l’envergure nécessaire à ces écailleux. Si le retour sur investissement est difficilement chiffrable, le chaîne américaine peut en revanche se féliciter d’avoir réuni plus de 30 millions de téléspectateurs, un succès certes proportionnellement moindre que les 9,2 de M6 en France.

Adaptation contemporaine du premier roman de Dinotopia, la série démarre alors que David (Wentworth Miller) et Karl (Tyron Leitso) se retrouvent dans une tempête en plein vol sur l’avion de leur père. Les commandes ne répondant plus, l’appareil se crash dans l’eau, et les deux frères assistent impuissant à sa mise en abysse, leur père coincé à l’intérieur. Le courant les mènera vers une île non répertoriée pour le moins surprenante : Dinotopia. Alors qu’un météore aurait éradiqué les dinosaures, une partie de l’astéroïde en aurait sauvé suffisamment pour repeupler une île de 300 km². Depuis, les différents naufragés ont colonisé pacifiquement l’île, adoptant le régime végétarien, cohabitant avec les dinosaures dociles, depuis suffisamment évolués pour communiquer avec nous, et évitant les carnivores en les apaisants avec des éclats du météore qui les avait autrefois sauvé. David et Karl découvrent alors ce nouveau monde et ses cultures, ses lois, sa mentalité. David y voit l’opportunité de mener une aventure épique, alors que Karl désespère de savoir ce qu’il est advenu de son père et désir retrouver le vrai monde. Mais ils se retrouveront malgré eux entraînés dans un problème grave : les roches solaires des villes se meurent et ces cités sont menacés d’extinction par les carnivores sauvages. Leur seule chance de salue se trouverait dans le monde de l’obscur, mais sa profanation est interdite.

Originellement conduit par Disney, le projet fut jugé trop gros pour une diffusion sur une chaîne câblée, et abouti entre les mains du géant ABC. Pour permettre à cet univers onirique d’exister pleinement, l’équipe n’a pas hésité à faire appel aux responsables des effets spéciaux de l’immense Jurassic Park, réunissant même un budget supérieur en terme d’imagerie pure, le cachet des acteurs étant moindre. Si il n’existe pas encore à l’heure actuelle de format HD pour cette mini-série, pour rendre parfaitement justice au travail réalisé, on pourra néanmoins admirer la beauté des paysages, l’architecture de Watterfall City, et surtout la modélisation des dinosaures, particulièrement réussie. La qualité graphique de l’œuvre fut d’ailleurs récompensée par un Emmy Award. Mais que seraient des effets spéciaux sans véritable histoire ? Pour nous tenir en haleine quatre heures durant, outre la découverte de l’île, de sa civilisations, de ses lois (particulièrement naïves et utopiques), de ses créatures et de ses habitants, on plongera aussi au cœur des mystères de sa création et des dangers qu’elle abrite. Et pour mieux nous immerger, nos oreilles seront bercées par de sublimes musiques reflétant à merveille l’ambiance paisible et fantastique de la série. Côté acteurs, le bilan est très mitigé. Si les principaux sont plutôt bon (David – encore que cette girouette de faux-cul soit sacrément tête à claque – ; Karl ; Marion, la Kathleen de la saison 2 de Heroes ; et Cyrus Crabb (David Thewlis), le Lupin de la saga Harry Potter), les acteurs secondaires sont tout simplement atroces entre ceux qui surjouent et ceux qui nous noient de bons sentiments. De manière générale, ces deux téléfilms croulent sous la naïveté, amenant parfois à l’exaspération, mais c’est après tout son style et son univers qui l’imposent, et cela sied bien aux périodes de fêtes. Fort de son succès, ABC avait même commander une série complète, mais faisant l’erreur d’en changer les acteurs, trop chers pour le long terme. Et à force de faire trop de consentements sur le budget, seuls 6 épisodes sur les 13 furent diffusés à cause du piètre résultat et des audiences atroces qui en découlèrent. Mais cela n’a pas empêché cette mini-série de briller, et de faire désormais partie du patrimoine culturel cinématographique du Jurassic, nous gratifiant d’une histoire très poétique et esthétique.