Princesse Mononoké

1997

Hayao Miyazaki

Si l’intégralité de la filmographie du géant Hayao Miyazaki m’est familière, certains de ses films ont été vus avant la création de mon site, dont son plus grand succès du XX° siècle (plus de quinze millions d’entrées rien qu’au Japon, qui fut alors le record historique), qui lui a redonner l’envie de faire des films, et sans qui nous n’aurions pas eu certains de ses plus grands chef d’œuvre, même si pour ma part ses trois meilleurs furent antérieurs, malgré toute l’affection que je porte au Château Ambulant et à Le vent se lève, ses deux meilleurs du siècle. Le manque est désormais corrigé, mais plus que jamais la question de la légitimité de son succès, plus que les précédents, se pose.

Reprenant une thématique qui lui est chère, celle de l’écologie et du respect de la nature, le cinéaste nous embarque au cœur d’un conflit entre la nature, les esprits et les hommes. Ne pensant qu’à leur expansion et leurs progrès industriel, les hommes sont aveuglés par leur cupidité, détruisant tout sur leur passage, allant jusqu’à se faire la guerre entre eux. Les dieux, soucieux du bien être des forêts, des animaux et de la nature en générale, voient l’homme comme une menace à éliminer, et retournent contre lui tout ce qui peut l’être, allant jusqu’à transformer ses propres protecteurs en démons pour s’en prendre à eux. Ashitaka, prince d’une région reculée, va se retrouver confronté à l’un de ses démons, et en voulant défendre son village et ses habitants, il sera touché par la malédiction. Condamné, il n’a qu’une infime chance de briser le maléfice en « portant sur le monde un regard sans haine ». Une prophétie dont il ne comprend alors pas le sens, l’entraînant dans un conflit entre une cité minière humaine et une divinité forestière, comptant parmi ses défenseurs la princesse Mononoké, une humaine élevée par des louves.

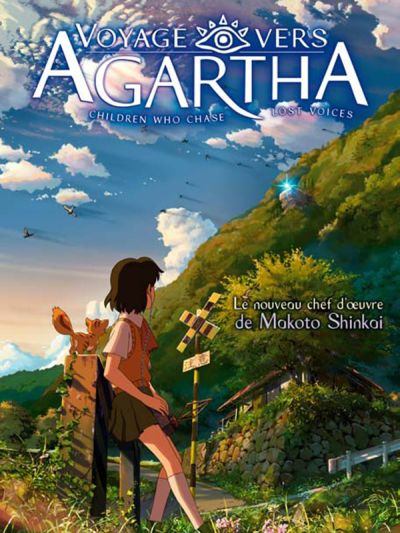

Entre ce film et Agartha, le doute n’est plus permis : les japonais sont décidément terrifiés par leurs propres dieux. Qu’une divinité représente les hauts lieux symboliques de la nature environnante implique un certain respect à leur égare, mais quand ces derniers sont capables de folie, d’aliénation, de destruction et de mort, les déifier devient alors stupide voir dangereux. Et comme toujours, le même malaise face à ce courroux maléfique. Une ambiance dérangeante, à la laquelle vient se rajouter une écriture décevante. L’histoire, métaphore de l’ascension évolutive humaine, ne manque pas d’enjeux, mais le développement est trop classique et prévisible, et on a connu plus original. De plus, les personnages sont un gros point faible tant ils représentent des stéréotypes et que leurs mentalités sont figées. Pour quelqu’un à qui l’on dédie le film, la fameuse princesse déçoit entre son rôle secondaire et son entêtement maladif. Néanmoins, le maître est toujours à l’œuvre, et la poésie est touchante, l’animation grandiose et la musique sublime, même si pour chaque point on peut trouver meilleur exemple. Un très beau film qui va au bout de son idée, très belle au passage, mais à l’image du décevant Voyage de Chihiro, l’histoire et les personnages ne nous touchent pas spécialement. Film au thème similaire, on préférera infiniment sa pièce maîtresse Nausicaä de la vallée du vent, incomparablement plus ambitieuse en terme d’histoire et de design, et qui en plus jouissait d’une véritable héroïne travaillée, sans compter la pureté infinie de sa musique.