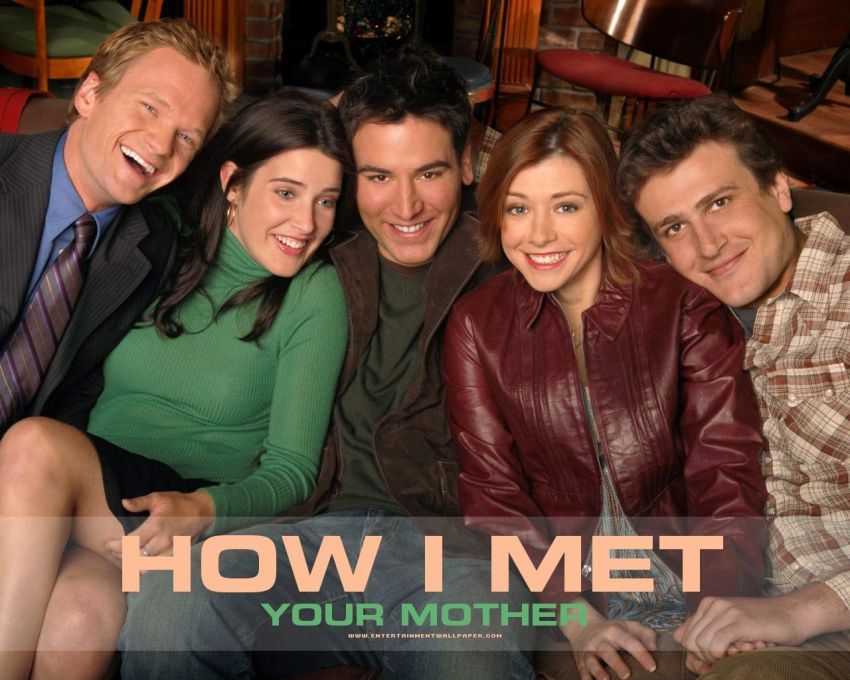

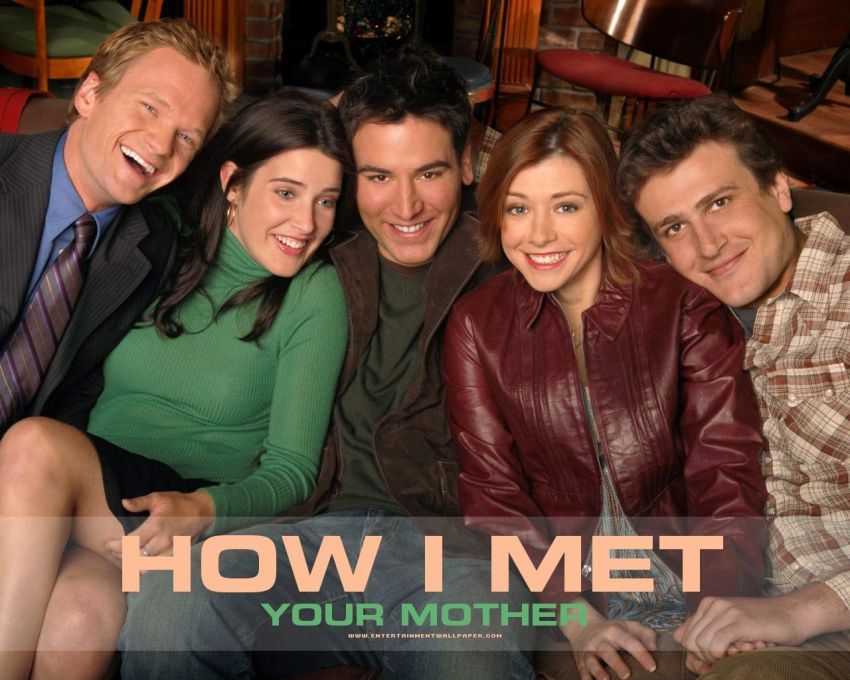

How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

2005 – 2014

Carter Bays, Craig Thomas

Déjà plus de huit ans se sont écoulés depuis les débuts de la série le 19 septembre 2005 sur CBS devant 10,9 millions de téléspectateurs, un score honorable mais pas extra. Heureusement, le bon bouche à oreille a permis à la série de ne jamais tomber en dessous des 7 millions, mais avec des moyennes de saisons comprises entre 8,2 et 10,1 la série n’a jamais vraiment décollé. Qu’importe, mondialement populaire et dynamique en DVD, la série aura aussi raflé un certain nombre de prix et sa fin programmée pour le 31 mars sera à n’en pas douter un événement majeur (et elle l’a été avec quasiment 13 millions de spectateurs, le record de la série).

Le principe du show est assez simple : un père raconte à ses enfants (David Henrie et Lyndsy Fonseca) comment il a rencontré leur mère, d’où le titre. Mais au lieu de leur dire directement comment ça s’est passé, il choisit de remonter quelques années auparavant pour leur conter son cheminement, disséminant au fil des épisodes quelques trop rares renseignements. Ainsi, on suit deux temporalités différentes : celle de 2030 où Ted raconte sa vie à ses enfants, et celle de 2005, qui suit elle une progression temporelle similaire à celle effective. À l’époque, Ted (Josh Radnor) vivait en collocation avec son meilleur ami Marshall (Jason Segel), fiancé à sa copine de fac Lily (Alyson Hannigan). Marshall et Lily étaient un modèle d’amour, le genre d’amour que Ted aimerait croquer à pleine dents, mais difficile de trouver l’âme sœur. S’il était comme son autre meilleur ami Barney (Neil Patrick Harris), ça ne serait pas un problème : tel Jésus qui multipliait les petits pains, il ramène presque chaque soir une nouvelle conquête, la jetant directement après utilisation. Dès le premier épisode, le cinquième membre du club fait son apparition : Robin Sherbatsky (Cobie Smulders), de qui Ted tombe immédiatement amoureux. Mais ça n’est pas tout à fait la chose à dire à un premier rendez-vous, étouffant dans l’œuf cet amour naissant. Il faudra attendre le treizième épisode pour voir une lueur d’espoir renaître, mais la synchronisation n’étant pas au top, c’est justement à ce moment précis que Ted se mettra en couple avec Victoria, une pâtissière qui aura son importance. Petite relation déjà finie à l’épisode 18, mais il faudra attendre le dernier épisode de la saison pour enfin les voir ensemble.

Au programme de cette première saison, de bonnes bases déjà installées, comme Marshall travaillant dans la boîte de Barney dès le 17° épisode, donnant lieu au premier « oh please » concernant la nature de son travail, un running gag classique (même si ça n’en est pas vraiment un, cf dernière saison). Les prémisses du « Legendary » sont là, mais pas encore l’expression culte avec le « wait for it ». De même, les pulsions lesbiennes de Lily envers Robin sont évoquées lors du 20° épisode. Côté mythologie de la série, on retiendra le passé hippie de Barney (où il laisse déjà entendre son dépucelage après la vingtaine), le mystère de l’ananas, mais surtout la première information de taille concernant la mère : elle se prénomme Tracy. Un premier contact excellent donc, l’humour étant de qualité et les personnages tous intéressants à leur manière : Marshall le gros nounours adorable, Lily la castratrice au caractère bien trempé, Robin la déesse qui nous fait fantasmer, Barney le gars qui a tout compris à la vie et qui est une légende vivante, et enfin Ted, le gars normal qui essaye de nous communier sa joie d’être si bien entouré, malgré bien sûr les peines inévitables de la vie. Seul regret : la rupture en fin de saison du couple inséparable par excellence : Lily et Marshall. On le sentait depuis quelques épisodes, mais cette rupture fait mal, et même si on sent qu’elle ne sera que temporaire, on ne tiendra désormais plus rien pour acquis.

Saison 1 :

La seconde saison devra donc assumer ce choix final désagréable sur la rupture entre Lily et Marshall. Pour donner plus d’importance à cet événement et rendre d’autant plus détestable Lily, son interprète sera lourdement enlaidie cette saison ci, sa sublime chevelure cuivrée naturelle prenant une teinte ocre disgracieuse faisant ressortir ses rides et autres défauts du visage. À quelques détails près comme la découverte du luxueux appartement de Barney (épisode 5) ou le tournant dans la carrière de Ted avec sa maquette choisie pour devenir un gratte-ciel de New-York (épisode 6), les huit premiers épisodes tourneront autour de ce couple brisé, décidant même de se marier à Atlantique City, avant de se raviser pour un mariage classique (épisodes 21 et 22). Une romance qui occupera ainsi une très grande place dans l’intrigue de cette saison, et le bilan sera en demi-teinte tant l’incident du départ semble vide de sens. Heureusement, les personnages sont toujours aussi magiques et la formule marche toujours aussi bien, mais simplement les événements de cette année précise furent un peu moins intéressants que ceux précédents. Néanmoins, cette saison possède son lot de grand moments, comme la révélation du passé pop star pour ado de Robin (épisode 9) avec à la clef le mythique « slap giving » (un pari gagné par Marshall qui lui donne le droit le donner à tous moments cinq baffes à Barney) avec déjà deux consommation (épisodes 9 et 16). Cette saison est aussi marquée par la relation entre Ted et Robin qu’on sait un minimum durable puisqu’au dixième épisode on apprend qu’un an plus tard les tourtereaux seront encore ensemble. Deux épisodes plus tard les choses deviennent sérieuses avec un mutuel « I Love You » de prononcé, mais un déménagement qui ne se fait pas et le doute reprend. Finalement, en toute incohérence (sauf si retournement de situation sous peu) le denier épisode marquera la fin de leur relation, leurs points de vu sur leur avenir divergeant trop. Barney aura aussi ses moments de gloire, découvrant tour à tour son frère homosexuel noir, une ébauche de son mythique « it’s gonna be legend… wait for it… dary ! », ou encore sa perte de virginité à 23 ans (Ep 10 à 12). Des anecdotes sympathiques, prolongeant la bonne ambiance instaurée, mais l’histoire n’avancera pas beaucoup, tout juste apprendrons-nous que la mère est brune (Ep 15). Mais la curiosité nous pique encore au grain : avec le mariage de James dont on attend l’acheminement et un anniversaire avec une chèvre, sans compter une mère toujours aussi mystérieuse, tout reste possible.

Saison 2 :

Peut-être à cause du manque d’événements marquant de la précédente saison et d’une inspiration pas tellement plus prononcée, cette troisième saison fut de loin la moins suivie de toute, avec une moyenne de 8,2 millions de spectateurs par épisodes. Il est vrai que le principe même de la série n’est plus vraiment respecté : on n’essaye même plus de nous raconter la rencontre avec la mère mais plus le chemin que Ted a fait pour la rencontrer. Un chemin qui s’annonce très long puisque de toute la saison, aucune anecdote ne sera dévoilée concernant Tracy (la mère) mise à part un parapluie jaune. Côté histoire, deux pistes sont abordées voir effleurées : la future romance entre Barney et Robin avec un unique passage à l’acte lors de l’épisode 16, mais Barney souhaiterait en faire une vraie histoire (dernier épisode), et la romance entre Ted et Stella (Sarah Chalke), démarrant à l’épisode 13 et nous laissant tout à la fin en suspend avec une demande en mariage qu’on présume vaine puisque qu’à l’occasion de l’épisode spéciale chèvre (épisode 17) annoncé dès la saison 1, on apprend que finalement cet événement c’était déroulé une année plus tard, alors que Robin vivait là bas (dans l’appartement de Ted, Lily et Marshall). Quelques événements notables sont aussi présent, comme la certitude rassurante que Lily et Marshall seront ensemble en 2029, ce dernier recevant d’ailleurs son diplôme d’avocat. Une saison placée sous le signe de l’humour avec quelques passages en semi-teinte, et on retiendra surtout le fameux Tricycle (épisode 3), le remplacement des joins par des sandwichs dans les flash-back (épisode 5), slapsgiving (épisode 9, avec un compteur passant à 3), Britney Spears (épisode 13 et 19) ou encore l’apparition du « bro code » en livre. La mise en bouche est un peu longue, et certains personnages, Lily et Robin (et un peu Barney par moments), en pâtissent, souffrant d’un manque d’implication flagrant, bien que Robin semble promise à une place de choix dans la prochaine saison, corroborant ainsi avec le 10° épisode de la saison 2 où Ted et Robin sont ensemble, bien que tout cela contredise la fin de cette saison laissant à penser que les prochaines romances seront vouées à l’échec, nous faisant déjà redouter des ruptures inévitables qu’il faudra dûment accompagner.

Saison 3 :

Après un second épisode qui donne la fringale du burger, l’épisode suivant nous fait craindre le pire : Robin quitte Metro News 1 et part au Japon, heureusement pour une poignée d’épisodes seulement. Comme on pouvait s’en douter, le mariage avec Stella ne durera pas : dès le cinquième épisode, cette dernière le quittera sur l’autel au profit du père de sa fille, redémarrant la romance Ted / Robin pour quelques épisodes, Barney ayant un raté un créneau magnifique, même si cela lui a permis un tricycle magnifique. Mise à part la découverte d’une seconde sœur de Ted, Heather (épisode 11), et un nouveau job pour Robin à la matinale de Channel 12 (épisode 14), il faudra attendre la fin de la saison pour avoir de vrais « bouleversements » dans l’histoire. Ainsi, lors de l’épisode 17, Ted et Robin se jurèrent de se marier ensemble à 40 ans faute de mieux, une hypothèse qu’on s’imagine déjà appliquée. Côté travail, les choses seront mouvementées pour Ted, d’abord renvoyé de son cabinet, puis échouant à monter sa propre compagnie architecturale (épisode 20), il finira par accepter ce qu’il jugeait comme être la déchéance suprême : un poste de professeur d’architecture, qu’il qualifiera par la suite de « meilleur job au monde ». Pas d’événements particulièrement marquants cette saison donc, et tout ce que l’on apprendra au sujet de la mère c’est qu’elle sera présente, sans qu’il l’ai su à l’époque, une fois dans sa classe (s’étant trompé de salle). Une fois de plus, l’accent est mit sur l’humour, avec quelques grands moments avec les séances d’interventions (épisode 4 – même si le procédé de parler de quelque chose de nouveau comme si ça avait toujours été devient usant à la longue), le coup du « naked man » (épisode 9), mais aussi une grosse déception : le coup de la chèvre, trop de fois annoncé pour un résultat assez ennuyeux. Tout ça pour ça… Heureusement, cela permettra une vraie confrontation pour Robin et Barney dont la fin de saison laisse entendre un début d’histoire pour les deux éternels célibataires et fiers de l’être. Le niveau reste globalement équivalent, mais les choses auraient intérêt à bouger rapidement sans quoi l’ennui du quotidien pourrait s’installer.

Saison 4 :

On s’en était douté avec la fin de la dernière saison, mais dès le premier épisode les choses se clarifient : Barney et Robin sortent ensemble ! Malheureusement, à peine entamée et déjà finie : leur union pas très sentimentale prendra fin lors de l’épisode 7, enchaînant directement avec un retour aux conquêtes pour Barney dévoilant pour la première fois son « Playbook » (recueil de tous ses meilleurs coups et astuces pour filles d’un soir). Une véritable déception mais peu surprenante : Robin a beaucoup perdu en charme au cours des saisons et on ne croit plus en ses romances. Ainsi, lorsqu’elle se mit en couple avec son collègue de travail Don, on n’est guère surprit de voir leur histoire finir rapidement (de l’épisode 17 à 24, soit tout de même plus long qu’avec Barney), malgré le pseudo engagement du déménagement. Côté romance cette saison est donc plutôt vide, car mise à part une bonne évolution du couple Marshall / Lily avec la décision de faire un enfant (il serait temps à cet âge là !), Ted ne fera que multiplier les conquêtes d’un soir à l’image de Barney, même si cela permettra de croiser quelques têtes connues comme Rachel Bilson, Judy Greer ou encore Jennifer Lopez. Le plus grand engagement pour celui censé nous raconter sa rencontre avec sa futur femme (tout juste croisé ici chez sa colocataire) sera l’achat de sa maison d’où il raconte l’histoire à ses enfants. Sinon côté humour marquant on retiendra cette fois ci les doppelgänger (épisodes 2, 22 et 24), Slapsgiving 2 avec la 4° baffe sur 5 (épisode 9), ou encore le film mensonger sur Stella qui avait quitté Ted à l’autel (épisode 23). Ça ronronne, ça se traîne. Pas de grandes révélations (sauf si on prend au sérieux le coup du voyage dans le temps possible en 2039), pas de moment épique ni de barre de rire inoubliable : quelques bons crus disséminés, sans plus. Premier coup de mou pour la série qui semble définitivement perdre sa directive et un resserrage serait vital pour relancer la machine pour un dernier tour de piste.

Saison 5 :

Pour la première fois, la dernière saison ne nous avait pas laissé sur un tournant dans l’histoire et on commence même avec du recyclé : le projet de QG pour la GNB où Ted devait être l’architecte. Eh bien c’est reparti, mais cette fois ci semble être la bonne, malgré les tentatives de la très énervante et néfaste Zoey (Jennifer Morrison), qui militera pour la sauvegarde du lieu censé être détruit pour devenir le nouveau centre de la Goliath National Bank (épisode 5). Une nouvelle conquête relativement sérieuse pour le tableau de chasse de Ted, romance qui durera de l’épisode 15 à 23, soit autant de temps perdu, excepté quelques passages un peu drôles avec le Capitaine (Kyle MacLachlan). Pas vraiment de trame de fond pour cette saison, juste quelques anecdotes amusantes ou non sur cette année. Ainsi, on notera la découverte de la série canadienne de Robin (épisode 9), le coup de la malédiction avec Jorge Garcia (Hugo dans Lost), ou encore la cousine de Zoey (Katy Perry – épisode 15). Mais finalement, cette saison sera plus marquée par le drame avec notamment la tragique et inutile mort du père de Marshall (épisode 13), pourrissant l’ambiance pour une poignée d’épisodes et retardant la grossesse de Lily qui n’arrivera finalement qu’au tout dernier épisode de la saison. Une saison pas très joyeuse pour Barney non plus, non content de découvrir l’immense déception qu’est devenu son père (John Lithgow) et les douleurs passées qui resurgissent, il perdra en plus une partie de sa complicité avec Marshall qui quitte la GNB, et il perdra aussi une fille à laquelle il tenait beaucoup. Mais ça n’est que partie remise : on apprend que Ted va finalement rencontrer la mère au mariage de Barney où il est son témoin, mariage qui n’implique donc forcément pas la pauvre Robin qui montre pourtant toujours des sentiments pour lui étant donné l’épisode 12 où Ted promet d’être le témoin à son hypothétique mariage. Comme quoi… Mais quoi qu’il arrive, on peut malheureusement déjà se douter de l’échec de se mariage annoncé : une blague en 2021 permet de voir que Barney sera toujours célibataire et dans le même appartement. Triste. Au moins maintenant la série possède deux lignes directrices : la grossesse de Lily et l’imminence d’un mariage avec la rencontre avec la mère qu’on commence à attendre depuis bien trop longtemps. Difficile en revanche de croire désormais en le personnage de la mère qui n’existera probablement jamais et qu’on ne découvrira sans doute pas autant que ce qu’on aurait souhaité.

Saison 6 :

La septième saison est quant à elle placée sous le signe du jeu du chat et de la souris au sein d’une multitudes de triangles amoureux. En effet, Barney devient cette saison ci l’amant le plus sérieux de tous, sortant avec Nora, tandis que Ted continu inlassablement d’enchaîner les conquêtes, même si l’une d’elles le mènera à la fameuse Citrouille cochonne (Katie Holmes, dans l’épisode 8). Désespérément amoureuse de Barney, Robin va alors se réfugier dans les bras de Kevin (Kal Penn), son psychologue (épisode 4). Mais comme Barney n’a jamais cessé de l’aimer elle aussi, il quittera Nora pour elle (épisode 10), mais elle restera finalement avec Kevin, qui l’abandonnera finalement six épisodes plus tard pour cause de stérilité, alors mêmes que des fiançailles avaient été prononcées. En effet, lors d’un douzième épisode des plus tristes, on apprendra que Robin est stérile, mais après son rejet Ted va immédiatement se jeter sur elle, lui aussi éternellement amoureux d’elle, mais il essuiera un non définitif mettant aussi un terme à leur arrangement du mariage de secours à 40 ans. La fin d’une époque… Bilan : Robin déménage, Ted aussi, et l’installation de Marshall et Lily à Long Island n’aura duré que quatre épisodes puisque ces derniers vont reprendre l’emblématique appartement au dessus du McClaren Pub. Puis c’est à son tour Robin qui essuiera les plâtres avec Barney, sortant avec Quinn la strip-teaseuse, allant même jusqu’à la demander en mariage, et on voudrait y croire, mais à peine la demande acquiescé que une révélation condamne leur union : le mariage où Ted va rencontrer la mère sera celui de Barney et Robin. Les choses tendent à se préciser donc, surtout qu’on apprend (épisode 20) que Ted sera papa en 2015. Mais le premier à être père sera Marshall, heureux papa d’un petit Marvin, wait for it, Erickson, clôturant ainsi la saison avec le meilleur second prénom de l’histoire, alors que pendant ce temps là Ted trace la route, volant Victoria (la pâtissière partie en Allemagne en toute première saison) qui devait se marier. Mais difficile de nous faire croire à quoique ce soit puisque la mère ne sera pas connue avant la mariage, et ce dernier n’aura peut-être même pas lieu puisque le pauvre Barney sera célibataire en 2021. L’avenir s’annonce sombre et l’absence de suspense commence sérieusement à peser sur une série qui peine à retrouver son souffle comique où la principale attraction est ici le coup de la cravate-canard, remettant au passage le compteur de baffes à 6/8, Marshall ayant gagné trois baffes supplémentaires en échange du retrait de ladite cravate, usant deux coups au passage.

Saison 7 :

Jusqu’à quand va t-on être baladé par les scénaristes ? On nous annonce durant le même épisode les fiançailles de Barney et Quinn et son mariage avec Robin, qui sera de toute façon foutu. Pour cette avant-dernière ligne droite, il semblerait pourtant que les choses se bougent puisqu’il suffira de deux épisodes pour que l’histoire avec Quinn s’achève, rapidement suivit par les ruptures de Ted et Victoria, et Robin et son musclor, pour finalement laisser le terrain dégagé pour Barney et Robin. On assistera ainsi à l’un des meilleurs épisodes de toute la série avec le douzième, jouant le dernier acte du Playbook : le Robin, donnant enfin une vraie chance au couple furtivement formé en saison 4. Un beau mariage en perspective avec le consentement de Ted ? Pas si simple, le bourge est toujours éperdument amoureux d’elle, mais la mère se précise plus que jamais. Ainsi, on apprend lors du treizième épisode qu’elle sera dans le groupe qui sera engagé lors du fameux mariage. Malheureusement, cette idylle qu’on nous vend depuis le tout premier épisode semble condamnée : l’épisode 20 nous dit implicitement que la pauvre ne vivra pas longtemps… Sinon pourquoi regretter de ne pas avoir pu passer plus de temps avec elle ? Dans ces conditions, à quoi bon nous présenter quelqu’un d’aussi important si on ne nous laisse pas le temps de s’attacher ? Mais bon, avec la toute dernière séquence de la saison, on est tout de même content de pouvoir mettre un visage sur cette personne : celui de Cristin Milioti, plutôt mignonne et effectivement beaucoup plus jeune. À à peine quelques heures du mariage et la rencontre avec la mère étant imminente, il est clair que la série entre dans sa dernière phase, donnant enfin au spectateur de quoi frémir d’impatience après quelques saisons pas très utiles. Regain d’intérêt aussi avec des grands changements en perspectives : Ted souhaite vendre sa maison et partir à Chicago (mais aucune chance qu’il le fasse), et Lily souhaite déménager en Italie pour un an pour suivre le capitaine dont elle est la consultante en art, mais peu de chance que cela se fasse aussi vu la proposition du poste de juge pour Marshall. Ainsi, la série renoue son humour si efficace avec sa trame de fond, disparue depuis pas mal de saisons, de quoi redonner de l’espoir pour le tout dernier tour de piste, en espérant une sortie à la hauteur.

Saison 8 :

Nous y voilà donc enfin, la dernière saison, celle qui nous dira montrera quelle a été la courte histoire de Ted et Tracy qui donna naissance à Penny et Luke (noms qu’on découvrira aux épisodes 15 et 24). Teasé depuis déjà trois saisons, le mariage entre Barney et Robin sera d’ampleur : la quasi intégralité de la saison se composera du week-end de trois jours qui constitue leur union. On gardera bien sûr un œil sur New-York et les lieux emblématiques de la série, mais ces derniers instants se passeront dans un lieu rafraîchissant et très beau : l’hôtel Farhampton. Ainsi, cette saison, en plus de nous présenter le personnage de Tracy, la mère éphémère, on suivra tout un tas de péripéties au sein de cet hôtel où nos personnages mythiques vont vivre des heures historiquement mouvementées. Le tout premier épisode y met le paquet et se montre à la hauteur de l’événement : la rencontre Lily / Tracy est magique, drôle et touchante, et rend immédiatement la mère sympathique. On aurait envie d’y croire, mais son sort semble bien sombre tant chacune de ses apparition donne l’impression de voir un fantôme. Sans doute le point de vu de Ted, le narrateur, influence beaucoup son récit, preuve aussi du travail réalisé. Mais il faudra attendre le huitième épisode pour la retrouver dans un flash-back plus récent (l’été 2015), revoyant la demande en mariage de Ted, après la naissance de leur petite fille. Brillante idée, on découvrira ensuite comment tout le monde a rencontré la mère avant Ted : à l’épisode 8 on apprend que c’est elle qui a convaincu Barney de se battre pour Robin et d’écrire le dernier acte du Playbook, et lors de l’épisode 13 elle ramène Marshall qui faisait du stop, et grâce à qui elle a choisit d’aller au mariage malgré des soucis de groupe dont le chanteur posait problème. Un Marshall prêt à devenir juge, mais qui choisira de privilégier Lily et de partir à Rome, d’ailleurs enceinte d’une petite Daisy. Mais ça n’est que partie remise, puisqu’il le deviendra en 2018 avant de faire carrière en politique.

Après un compteur de baffe qui passa à 7/8 (épisode 14, puis la dernière sera donnée lors du mariage, libérant définitivement Barney), les deux épisodes suivants feront la part belle à la mère où on apprendra la mise au monde de Luke, leur deuxième enfant, en 2017. Une pauvre femme à la vie bien triste, cernée par la mort puisqu’en plus de la sienne, elle a perdu l’amour de sa vie dans sa jeunesse, remplacé une seule fois depuis, mais qu’elle quitta la veille du mariage de Barney et Robin suite à sa propre demande en mariage. Une fin qui s’annonce bien triste, confirmée par un dernier séjour à Farhampton en 2024 où Ted semble désemparé à l’idée que l’un d’eux ne connaisse pas tout au sujet de l’autre, à un cheveux de fondre en larme et la regardant comme si c’était le dernier jour de sa vie. Et le voyant au bord des larmes devant Robin en robe de mariée, elle aussi à deux doigts de sangloter, tenant dans ses mains le médaillon que Ted a récupéré en risquant sa vie, on a du mal à comprendre pourquoi elle a tout de même choisi Barney, tout ça pour que le divorce soit prononcé trois ans plus tard et qu’elle se sente obligée de prendre ses distances à cause de son amour pour Ted. Tant de temps perdu… Un amour qui aurait pu naître en 2005, mais qui dû attendre 2030 pour que Ted, racontant son histoire à ses enfants, obtienne la permission, après six années de deuil, d’enfin rejoindre son âme sœur, son « blue french horn » à la main.

Alors que penser de cette fin ? Après un tour d’horizon magnifique remontrant tous les personnages intervenus durant la série, on apprend que malgré les drames la vie continue, que malgré une amitié fragilisée par les ans la bande ne s’est jamais vraiment dissoute, que Barney, même s’il ne sera jamais heureux, continue de faire croire le contraire, s’acharnant à être un bon père, même si cela est arrivé par accident avec une inconnue, que Marshall et Lily, même s’ils ont connu de grandes difficultés n’ont jamais flanché, et que si Ted n’a jamais été aussi amoureux de Tracy que de Robin, il s’y est accroché malgré les souffrances de cette fin prématurée, et peut-être que malgré les ans cette union tant attendue sera aussi heureuse que promit. Une fin très triste donc, même si faute de représentation de l »enterrement de Tracy et de développement plus approfondi de la fin, on en restera à une petite boule à la gorge, à l’image de l’épisode 20 de la saison 8 et du 19° de celle-ci qui faisaient part de la douleur de Ted face à la mort de Tracy à tout juste 35 ans. Pas vraiment d’happy end et on espérait forcément mieux pour la joyeuse bande, sans compter le fait que le dénouement soit plié trop rapidement, mais c’est au moins cohérent avec tout ce qui a été fait, aucune question n’est restée en suspend, et que Ted et Robin finissent ensemble était essentiel. Cette dernière saison, sans briller spécialement ou faire preuve d’un génie extraordinaire, se clôture sans heurt et négocie plutôt bien la phase finale, et aura surtout réussi en peu de temps à imposer la fameuse mère malgré son caractère fantomatique. Point de dernier acte légendaire, mais une fin qui reste honorable.

Saison 9 :

Adieu How I Met Your Mother, tu fut une belle et grande série ! Ted, Barney, Robin, Lily et Marshall : une belle bande d’amis plus forte encore que celle de Friends ou autre Big Bang Theory. Loin de toutes ces séries uniquement humoristiques, celle-ci, il est vrai parfois un peu faible de ce point de vu là, possède en revanche un véritable fond et n’hésite pas à aller du côté sombre, dans la douleur et le désarrois. Bien sûr, la série a un peu trop duré et on aurait volontiers troqué les saisons 3, 4 ,5, 6 et 7 contre une dixième, onzième voir douzième qui nous auraient mit en proie avec la mère, car elle méritait sans doute sa chance, plus que de simples flash-back larmoyants. On pestera aussi contre le temps perdu pour Ted et Robin alors qu’un simple médaillon rend les choses si évidentes. Mais Barney méritait lui aussi son rayon de soleil et son bonheur éternel. La fin est globalement très bonne et les choses n’auraient pu que très difficilement prendre une tournure différente, et on ne peu que saluer la stabilité de la série dont la clairvoyance a permit de tourner toutes les scènes avec les enfants (David Henrie et Lyndsy Fonseca) dès la première saison, preuve que la trame est restée incroyablement proche du film Un jour, peut-être où la mère n’était pas l’âme sœur du narrateur, bien que le film soit postérieur au début de la série. Saluons aussi le talent de certains acteurs de la série, notamment Neil Patrick Harris qui a réussi à imposer avec brio son personnage légendaire de dragueur de génie, tombeur de femme, alors même que l’acteur est un homosexuel. De même, Josh Radnor est la grande révélation de la série, capable d’être le mec normal auquel on s’identifie, ou bien l’amoureux transi qui sait nous émouvoir d’un simple regard. Si la série survie aux années, ça sera grâce à leurs talents et aux deux dernières saisons, salvatrices tant elles ont réussi à ré-insuffler la finesse et la captation des débuts. Un pseudo spin-off au casting inédit débarquera à la télé à la rentrée prochaine (How I met Your Dad), mais nul doute que l’indifférence l’emportera sans la force de l’équipe originale, contrairement à cette série qui reposera au panthéon des plus grandes séries de l’histoire.